存珍

纸本/数码

「保存历史档案不单需要一个档案库或电脑系统,更需要一个长远的管理策略。」

各位家中除了藏有开始泛黄的旧照片和文件外,想必在电脑中也有不少个人档案,甚至是旧照片的数码复本。政府档案处(档案处)的藏品亦然。馆长职系的黎永辉先生和罗宇青女士,以及档案主任职系的韦锦新先生和谢咏超先生,将为大家分享管理实体与数码档案库的心得。

纸本档案:从「确认身份」到分类

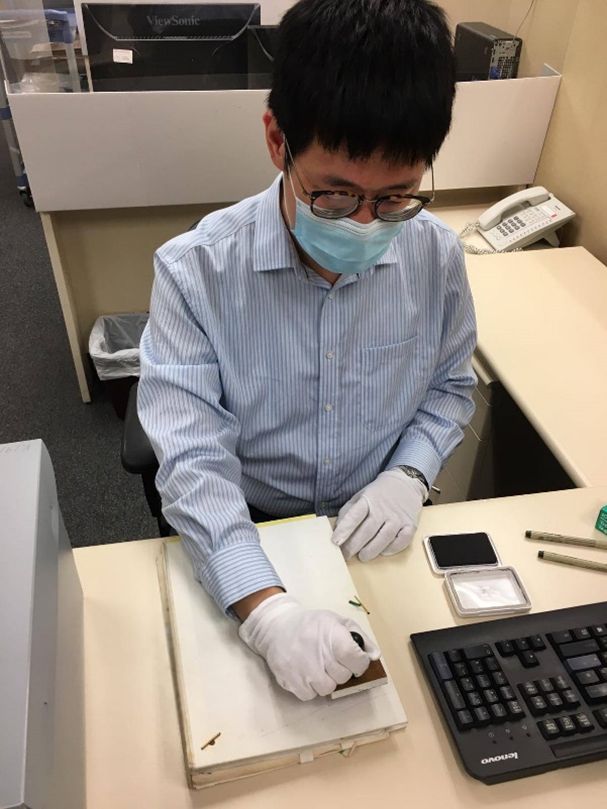

档案处藏有超过174万份的历史档案主要来自不同政府决策局及部门(局/部门)。它们来到档案处后,先由档案主任「确认身份」,经过严谨的整理和登录程序才会正式加入档案库的大家庭。

那么,档案主任是如何整理档案呢?谢先生解释:「我们会按照档案的来源和原本次序编排和整理档案。由于档案是部门处理公事期间产生,它们的产生次序反映了部门的行事脉络。因此,我们会将来自同一个机构的档案集归于同一类别,并依照档案的原本次序排列,从而反映该档案类别的形成过程和档案之间的关系,以便使用。」

如档案主任发现档案受损,会立即转交档案保存及修复服务组(修复组)跟进和修复。罗女士会马上与修复团队替档案「诊症」,如损坏情况严重得出现发霉、虫蛀等问题,甚至已经「甩皮甩骨」,便会优先处理。

历史档案的「理想家居」

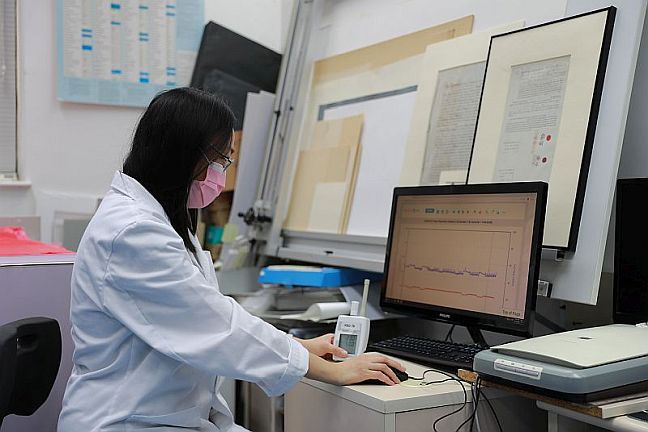

妥善保存历史档案需要严格的环境要求和控制。专为贮存历史档案而设计的香港历史档案大楼便为馆藏提供了一个「理想家居」。罗女士指出大楼有四大保护档案的元素:(一)档案库外墙结构;(二)湿温度控制;(三)减少污染物;(四)照明系统。

罗女士补充:「我们也在档案库内设有24小时实时的监控仪器,全天候记录、分析和监察档案库内的湿温度,确保库内的环境维持正常。如档案库的环境出现任何异常情况,我们便会立即联同档案主任和其他同事评估环境和藏品状况,视乎需要,也会通知相关的政府部门进行检查及维修。」

数码档案库:点止电脑系统咁简单

与纸本档案一样,数码档案都需要一个「理想家居」。为妥善保存数码档案,档案处按照国际标准OAIS(Open Archival Information System)建立和运作其数码档案库。

黎先生认为数码档案管理不单需要一个电脑系统。此话何解?黎先生解释:「保存数码档案更需要长远的保存策略。在一日千里的电子世界中,数码档案的格式一旦『过时』,随时无法取阅。因此,我们须具备前瞻性的视野,预先为局/部门规划电子档案保存策略,并透过风险评估掌握需要特别留意的档案,定时更新和转移相关档案的格式,并制作备份,从而确保数码档案可以长远地供使用者取阅。」

在实际操作上,黎先生认为长远保存数码档案的关键是充足的元数据(metadata):「元数据犹如数码档案的履历和日志,盛载文件格式转移、取阅、移交等的历程,对于保存、搜寻、理解、使用和存取数码档案是不可或缺的。」正因如此,档案处须早在各局/部门产生档案之前提供意见和协助,确保它们适时为数码档案提供足够的元数据,以及采用方便保存的文件格式。黎先生因而强调:「我们须与局/部门积极沟通、协调,以至合作,才可以妥善地保存数码档案。」

纸本及电子档案:一脉相承

纸本档案贮存于实体档案库,依靠人手提取和翻阅;数码档案则贮存于资讯科技系统,依靠硬件、软件保存和取阅。两者看似大相径庭,实情又是如何呢?韦先生解释:「管理纸本和数码档案的精神其实一脉相承:挑选具有历史价值的档案作永久保存,以确保它们可被公众取阅和使用。」

那么,管理两种不同载体的档案有差别吗?韦先生指出:「管理纸本档案时,我们较集中于档案学的挑选和保存知识和实践,通常在档案成为馆藏后才开始大部分的管理工作。然而,管理数码档案涉及系统设计、资讯管理、风险评估、藏品管理等多元范畴的知识和工作,我们在档案移交,甚至产生前便已进行挑选和保存的工作。这个过程不单需要我们与局/部门交流合作,还依靠档案处内各个职系同事各司其职,制订政策及指引、设计数码档案库、管理电子档案,以至为局/部门提供培训及咨询服务,携手合作保存电子档案。」

因此,韦先生强调:「档案主任须跳出传统较被动的守护者(Keeper)角色,转变为积极主动的协作者(Collaborator)、规划者(Planner),以至是顾问(Consultant),提供专业意见给不同局/部门。」

档案处会继续透过与局/部门协调,以及处内各个职系的团队合作,妥善管理数码档案,在数码时代继续为公众保存文献瑰宝。